オートキャド(AutoCAD)のモデル空間内に、異なる縮尺の図面を入れて印刷するにはどうすれば良いか。

こんなテーマで色々と説明をしていますが、なんだか少しずつ話が長くなってきています。

ちょっと他人ごとみたいな表現になってしまいますが、収集がつかなくなりそうな感じで心配です。

モデル空間で完結させるのは面倒で大変だから、最初少し分かりにくくてもペーパー空間を使った方が良いですよ。

そんな結論で話を進めているつもりなんですけど……

どういう訳か、今はモデル空間で図面を完結させる為にどうすれば良いか、具体的な手段を頑張って説明してます。

まあオートキャド(AutoCAD)のデータ構成によっては、モデル空間だけで終わらせた方が良い場合もあるとは思います。

だから具体的なやり方を知っておくのは全然悪い事ではない……ということで、この話をもう少しだけ続けてみます。

前回は拡大図の倍率を計算する方法について書いたので、今回はその拡大図を作図する際の注意点を考えてみましょう。

■寸法記入の問題

オートキャド(AutoCAD)では、基本的に作図対象をそのままのサイズで描いていくことが前提になっています。

だから図面内に寸法を記入すると、寸法記入の際にピックした二点間の距離を自動的に記入してくれます。

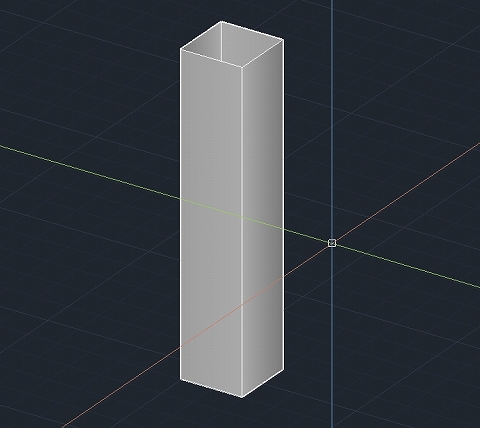

こんな感じで。

これは手描きでは実現出来ない、CAD特有の非常に便利な機能ではないかと思います。

ただ、これは作図対象をそのままの大きさで描いているという前提があって始めて成り立つ機能。

オートキャド(AutoCAD)のモデル空間で、別の縮尺の図面と一緒に印刷する為に拡大した場合には通用しなくなります。

■実際の大きさじゃないから

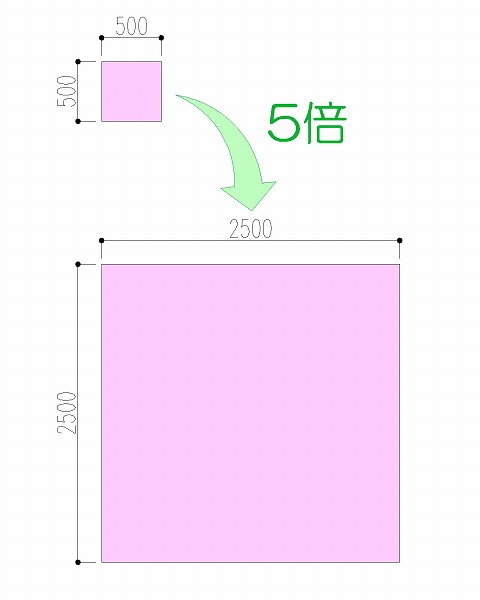

前回の例で言えば、縮尺1/100の図面内に縮尺1/5の図面を入れる為、1/5の図面を20倍した訳ですが……

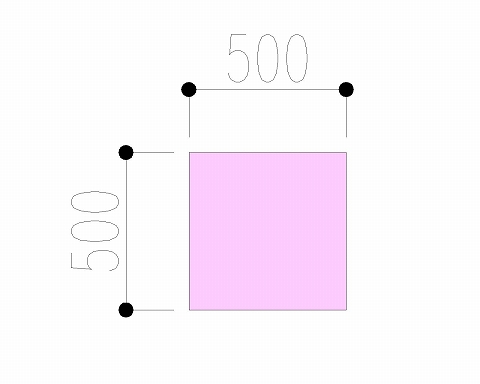

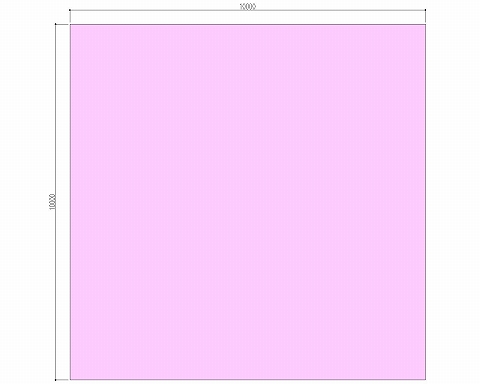

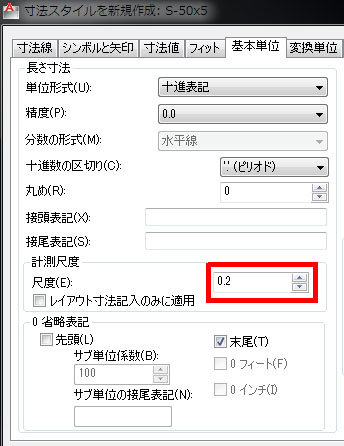

その場合、例えば50cm四方の四角形を作図しても、寸法値はこうなってしまいます。

ちょっと20倍という例だと文字が小さいですけど、50cm四方の四角形が10mになってしまいました。

拡大図として分かりやすく表現をするために、モデル空間内でそのまま拡大をしてしまうと、現実のサイズとは違ってしまう。

そうすると、せっかく自動で記入してくれるはずの寸法も、そのまま拡大した数値を記入するので全然違う数値になってしまう。

これがモデル空間で異なる縮尺の図面を同時に記入する際の、CADの技術的に困ってしまう部分なんです。

もちろん寸法だけじゃなくて、作図をする要素にも同じことが言えます。

既に出来上がっている図形をそのまま拡大するだけなら問題は少ないですが、その拡大した図面に追記をする場合は苦しいです。

作図をしながら常に「ここは100だから20倍にして2000で……」みたいな計算をする必要がある訳です。

言うまでもないことですけど、そういう脳内での計算をしながらの作図は、面倒だし間違いの元だし時間もかかります。

要するに良い事なんてひとつもないですから、出来ればこうした拡大などは避けた方が良いと思います。